由于疫情的原因,原定年中举办的很多展会都被推迟到了第四季度,从展商的角度来说,参加展会是一种很重要的品牌宣传手段,或许可以找到一些商业线索,但是更多的还是一次集中性的品牌暴露的机会,一般一点的做法就是作为展商参与到展会中,当然也有的比较专业的做法就是独自举办品牌发布或者是用户大会,品牌就是要占领用户心智,需要资金的投入也需要耐心的投入。

随着这几年“数字孪生”概念的兴起,BIM、地理信息以及物联网相关行业逐渐都在走向融合,我这两年也参加了不少类似的展会,也在不少物联网展会上看到不少主打“数字孪生”或者“元宇宙”的厂商,当然这些厂商大部分都是测绘地理信息公司或者是3D可视化方面的公司,参与到这个展会大部分的目的也都是能够找到合作伙伴,这段时间确实也因为疫情以及很多政府临时性的管控性政策,比如必须持有48小时的核算检测报告,限制中高风险地区的人员参加,导致当前的很多展会更多的变成了是供应商之间的线下交流大会,现场情况都不是很理想。

逛了一圈下来,会发现主打“数字孪生”的厂商更多的还是销售自己的可视化能力或这产品,所以现在“数字孪生”变成了3D可视化的代名词,其实这是一件不太好的事情,毕竟数字孪生智能是一个“理念”,是需要多方参与,持续发展的,你可以说你是做数字孪生的3D可视化部分,但是不能把数字孪生和3D可视化画等号。我觉得最这样的一个场合如果是为了找供应商的就应该把自己的客户或者产品的作用更加清晰明确的说出来,学学菜市场买菜的大妈,比如“最便宜的数字孪生3D可视化能力提供商”之类的,我觉得现在很多公司的包装能力太强了,这都不是做七分说十分的事情了,而是做三分说十分了,这就不是在包装而是在吹牛,一方面概念很模糊要花很多时间给人解释,同样在别人深入了解之后也给别人一种不可信任的感觉。

中国不缺会包装的人,但是比较缺能够一句话把问题说清楚的人,你的品牌应该像你的产品以及公司一样目标简单、清晰、明确,当然很多公司的产品定位和经营目标也都是含糊不清了,甚至你问他们的员工估计都得不出一致的答案,甚至很多公司的老大也都是走一步看一步,今年第四季度都还不知道明年要做什么,在红杉发布的成功公司的11个特征中第一条就是公司的目标需要清晰明确,上下认识一致才能力出一孔。

从我个人的观点而言,现在数字孪生还只是处在一个“概念”的成长期,这个概念炒热期之后迎来的就是一个波谷,然后才是真正的成熟发展,现阶段给出的数字孪生并没有给我们的实际体验带来本质的提升,给出的案例也都缺乏想象力,虽然现阶段的CIM基础信息平台以及实景三维中国的政策落地给市场注入了强心剂,大家也都是摩拳擦掌,同时这些方向上过往被认为是强GIS领域,最近其实也出现了不少新面孔,比如平安国际智慧城市科技股份有限公司就以5280万中标了浙江乐清全域蝶变数智孪生综合系统(CIM),不仅技术在走向融合,或者说我们以前说的GIS要走出去,现在边界模糊,别人一样也会走进来,我之前听过不少做自然资源方面的GISer说过,说我们这个行业比较专业门槛比较高,巨头们进不来,我一直觉得这个认识要刷新一下,别人看不上只是因为,以前的业务都是瘦狗,三瓜两枣的,别人也瞧不上眼,只要有足够的利润,没有什么行业是跨界不了的。

同时很多人会说CIM或者实景三维中国这波政策过去了是不是数字孪生就没什么事情了,我想说的是政策的风口过去,只能说明政策的泡沫过去了,但是是不是没有后续关键还是要看用户的需求和痛点是否得到了很好的解决,如果没有被解决事务依然会遵循曲线上升的路径发展。

同时当前落地的CIM基础平台和实景三维中国的重点是3D化和业务化,而这个业务化会由于牵头单位不同的主营业务需求,则建设的重心也会出现有所侧重,比如很多地方将CIM基础信息平台和智能审图系统打包在一起,如果只是单独建设一个普适的平台其实很难说清楚价值,比如之前接触到的一个企业花了很大力气做了一个总图平台,但是由于是基础的数据平台,由于缺乏明确的应用示范,建设部门迟迟无法向公司说明平台的价值和作用。自然资源最近也明确三维立体时空数据库会采用实景三维中国的成果作为基本的三维框架。

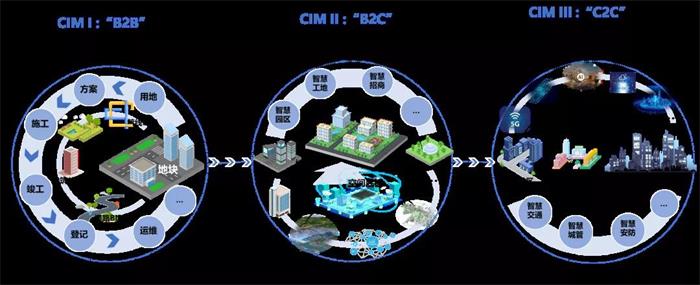

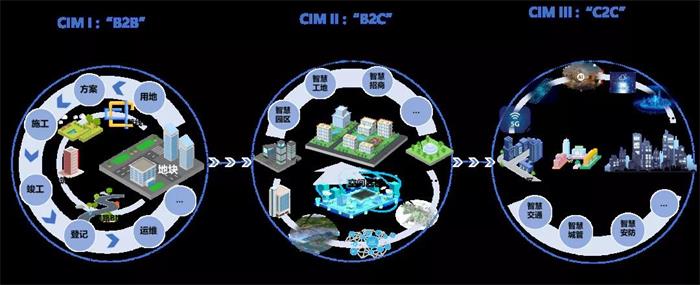

在这点上其实我觉得南京关于BIM/CIM的建设总结中关于CIM建设的演进路径的总结部分我觉得写的很好,未来的CIM建设一定是先从小范围的闭环然后逐渐做到大范围的闭环,比如先从Building To Block,然后从Block To Community,最后才是Community To City,全面的铺开不显示也很难成功。

技术的一个轮回后我们要看清楚到底要解决什么!

其实这个话题是我一直想说的,我们很多时候要看清楚技术发展出现螺旋式的回归的核心是要解决哪些悬而未决的问题?

现在提到数字孪生就是建设3D,精度越高越好,做的越好看越好,大家开始比拼谁的无人机多,谁的机房节点多。

我记得之前朋友圈有位朋友在吐槽为啥现在UE的三维又火起来的,他觉得跟以前的基于浏览器插件的3D比也没什么本质的进步,并且他把他很早之前做的成果放出来,确实也做的很不错,所以问题就变成了现阶段的三维到底是在解决什么问题,仅仅是因为可以做到无插件?

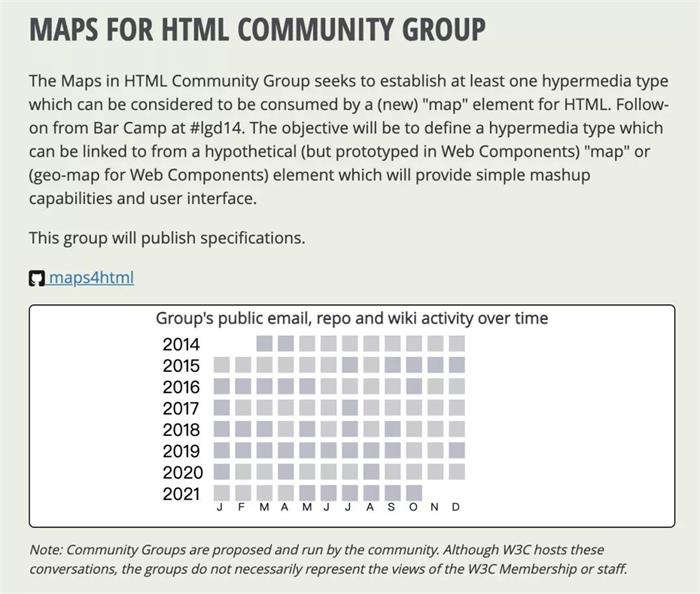

我记得我还在读书的时候非常流行一个概念就是GIS的普适化,GIS要主动拥抱主流IT,我们为此很激动,而且这股浪潮现在并没有停止,2020年的w3c tpac的会议就专门讨论GIS地图作为HTML标准的标签写到Web标准中,单独成立了Maps For HTML Community Group来推动,也开源到了github上有兴趣的可以了解一下,具体搜索:

普适化的前提就是要能够做到它要能够像自来水一样流入千万家,但是现在动辄大几千万甚至是上亿的大规模精细三维,如果没能够在普适应用方面形成很好的效果,就会给数字孪生加上“不可承受之重”。

当然事情已经发生了,并且也在急速朝着这个方向去发展,空间对象只是作为空间对象连接的载体或者说是代理,他的颗粒度是需要根据需求的场景对空间特征的要求而定的,我们对数字孪生城市的需求是因为之前的空间颗粒度不够精细么?

直到我前段时间看到虚幻引擎的一个很有意思的推送,Datasmith了构建Datasmith Direct Link(和自动同步)组件,使得能够以实时方式将自己的应用同时连接到多个数据源。你可以让Revit、SketchUp、Rhino和其他程序都将数据实时发送到你在虚幻引擎里构建的同一个应用实例中。

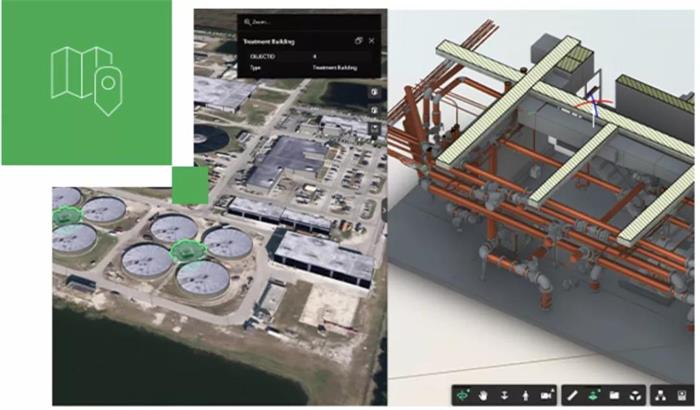

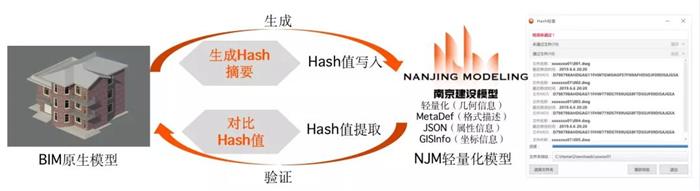

这件事给我的信息其实核心在连接,这种连接一方面屏蔽了异构性,同时保证了实时性,比如ArcGIS通过GeoBIM实现GIS和AEC的打通,南京的BIM试点项目通过.NJM格式来屏蔽异构性,然后通过特定的插件来打通,专业的软件一定倾向封闭以及独特性,彼此之间的壁垒会越来越高,而现阶段的数字孪生的重点更应该是放在这种比较顺滑的连接上,这中间连接更像是通过打通异构性构建一个实时协同的生态,很类似英伟达的Omniverse的定位,同样现在火热的元宇宙也同样要解决这个问题。

ArcGIS GeoBIM

南京NJM

英伟达Omniverse

“测和绘”是不是还要分离?

如果说以前构建的时空大数据云平台是一个离线的数仓,那现阶段的面向“数字孪生”的时空平台需要是一个实时数仓,在这个基础上平台拥有丰富的新鲜数据、一致的数据模型以及强大的计算推演能力。

数字孪生的最低要求应该是能够快速的反馈客观世界的状态,但是以我们现在的测绘数据生产过程还无法做到这一点,我们倾向于使用物联网设备来定义地物的状态,但是我一直觉得这是一个过度的方案吧。我们现在“测”和“绘”还是彼此分开的,如果展开你会发现这个流程其实更长,但是从效率的角度来说,这个流程需要被不断的收缩和折叠,未来测绘就有可能不再是两件事了,而是实现“端”到“端”的连接这一件事了。