庚子2020,在广电行业各种汹涌潮流或潜流中,最难以被忽视应属大数据收视议题。在新技术加持下,在各种法规、制度和标准规范建立的权威下,广电收视率领域能否迎来新天地?

一、背景:混乱的收视率体系

1、收视率是广电行业切肤之痛

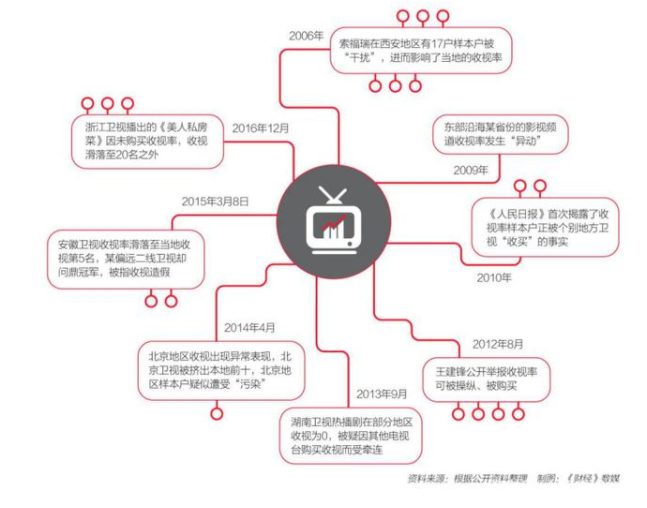

从市场角度,广告收入是广播电视行业的核心收入来源;而广告收入建立的标准正是收视率。所以,收视率是“广播电视业的通用货币”。但在实现了从模拟时代到数字化时代切换的背景下,广电领域缺乏客观公正的收视率体系,却是长期以来的行业切肤之痛!中国传媒大学曾庆瑞曾表示:“收视率造假问题从上个世纪90年代起一直存在,并在资本的作用下愈发隐蔽和复杂多样。”过去二十多年,这一痛点也不时出现爆点事件。

图为:以往一些收视率造假事件

较近的两次重量级收视造假曝光事件是:2016年12月3日,光线传媒总裁王长田在第七届财新峰会上“炮轰”曾经电视行业收视率作假问题;2018年9月15日导演郭靖宇在微博发长文揭露卫视收视率造假的黑幕,表示自己制作的电视剧《娘道》,因为不愿意花钱买收视率被电视台长期搁置。按照彼时一些坊间“推广费换取收视率”的说法,如想要单部电视剧基础目标平均收视率达到1.4%,每集剧的推广费用为6000元。如达到1.4%及1.4%以上,每集剧的推广费用封顶为7000元。郭靖宇呼吁彻底清除假收视率毒瘤,并表示“愿意做这个马前卒”;而王长田也同时喊出“此次民间想决一死战”的口号。这些曝光事件涉及的巨大金额表明了收视率造假的严重与恶劣程度,而该领域原有主导者的行业信任度也必然被受质疑。

在后一个事件中,国家广播电视总局在第二天就迅速介入调查;而中国电视剧制作产业协会则在第三天针对收视率造假发布声明,抵制收视率造假行为。这些反应举措在行业而言可谓极其迅速。但事实上,广电监管部门一直在想法设法解决收视率造假问题。原广电总局在2009年曾严查收视率买卖两端人群,并在2013年发布22条新规重整收视率。2014年广电总局还出台了国内首个电视收视率调查国家标准。2015年8月,国家新闻出版广电总局电视剧司召集央视和8家省级卫视领导召开专题会研究签署反对唯收视率、放弃收视对赌、规范电视剧购播行为的自律公约2016年12月10日,中国电视剧制作产业协会召开常务理事扩大会议,一致决定:联合全国电视剧制作行业,签署自律公约,坚决杜绝收视率作假现象。但这些官方举措似乎除了提高舆论压力,都无法在现实层面根本解决收视率这一行业“通用货币”的标准问题。

当然,上述造假曝光事件背景下,在大视频市场迅速发展过程中,市场上也出现了各种新的收视率体系。这些收视新体系调查的范围也越来越大:从传统电视直播,到比例越来越大的回看,再到网络视频领域的收视,乃至社交媒体热度等等。当然,传统的收视率调研机构也会与新的机构联合打造升级新体系。其中,作为核心收视渠道的有线网络和IPTV,相关运营商都阶段性在某些场合发布相关收视情况,也算是一种“秀肌肉”的市场行为,也是行业喜闻乐见之事。事实上,有线电视网络在逐步完成双向化改造的背景下,前些年曾经有多家有线电视网络运营商希望联合起来介入这一领域。但因为无法解决地域分割下各自为政的传统,加上近年来IPTV崛起导致有线电视用户大量流失,此事也不了了之。

当然,来自于新兴领域的服收视率服务机构是无疑是最活跃的,尤其是在智能电视快速普及的背景下,建立在“智能电视网”之上的新体系备受行业关注。

图为:参与者众多的收视率市场

不过,对于纷繁多样的收视体系,笔者并不怀疑一些行业工作者的努力,但有时也会想到确实一句经典名言:“到处都是水,却没有一滴可以喝!”

2、国家大数据战略逐步映射到广电行业

与此同时,随着云计算、大数据、物联网等新技术的推进,国家宏观政策日益重视新技术应用与国家竞争力的关系。2015年,十八届五中全会首次提出“国家大数据战略”,当年国务院在《促进大数据发展行动纲要》中明确指出“大数据成为推动经济转型发展的新动力”,“大数据成为重塑国家竞争优势的新机遇”。当然,大数据也是近年“新基建”的核心内容之一。尤其是2020年4月9日,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》作为中央关于要素市场化配置的第一份文件,首次将数据要素纳入进来,将之与土地、劳动力、资本、技术等相并列,这充分体现了国家对大数据战略的重视程度(参考《劲语快评|新基建下的数据要素意义凸显,下一代电视加速商用部署》)。

上述构加大数据战略也必然落实到广电领域。其中,《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》在“保障措施”方面,也要求“落实国家大数据战略要求,大力推进新闻出版大数据体系建设”。而从需求紧迫性来看,大数据技术在行业的落实应用,首先要解决的正是收视率问题!

3、作为广电“新基建”的大数据

当然,必须深刻认识到的一点是:收视率对于广电行业除了在市场层面具备内容价值衡量尺度作用外,在政治意识形态层面也是一个大众舆情议题。如果作为宣传部门的广电行业,失去对大众舆情的准确认知,谈何媒体融合?因此,对于广电行业,收视率的客观性和重要性超越市场层面。而大数据作为解决该问题的核心手段,正是广电行业的“新基建”!顺便提及一下,2018年初新改组的广电总局适应媒体融合政策要求成立了媒体融合发展司。这也进一步加强广电行业对大数据的应用需求。

综上,大数据战略在广电行业的落实是多种因素推动下的必然!在具体措施层面,2018年(即郭靖宇曝光事件当年)年底,国家广播电视总局宣布广播电视节目收视综合评价大数据系统基本建成并开通试运行。不过该系统在2019年的大部分时间里都处于低调运行状态:该系统在年中针对不敏感的领域发布过一次收视数据,到年底即12月17日则宣布正式上线,同日在旗下公号“中国视听大数据”发布了“12月7日到12月13日黄金时段电视剧收视情况”。

图为:广电收视大数据系统

二、大数据之变:从法令到标准规范与技术迭代方案

在上述混乱的收视率现实压下下,广电行业在庚子年的大数据落地进度超可谓乎寻常。这主要核心体现在政策法令及标准规范推进两方面。

1、广电6号令和74号文为大数据开路

2020年4月3日,国家广播电视总局官网发布了6号令,其中表明:《广播电视行业统计管理规定》审议通过。该规定用于广播电视主管部门依法调查、搜集、整理、研究和提供广播电视、网络视听节目服务统计资料(包括大数据统计资料)的广播电视行业统计活动。按照6号令,广播电视主管部门应当依托大数据统计信息系统,统筹收视收听率(点击率)统计工作,对数据的采集、发布进行监督;任何机构和个人不得干扰、破坏广播电视主管部门依法开展的收视收听率(点击率)统计工作,不得制造虚假的收视收听率(点击率);广播电视行业各单位应当建立健全统计工作责任制,并落实“集体领导与个人分工相结合”“谁主管、谁负责,谁经办、谁负责”的原则。

或是与6号令相匹配,2020年4月中旬,广电总局下发74号文和修订版《广播电视和网络视听统计调查制度》。新的调查制度明确统计对象和范围为全国广播电视和网络视听行政事业单位、企业单位以及产业活动单位。调查制度还规定调整了网络视听节目服务、IPTV、互联网电视(OTT)和短视频等网络视听报表,新增对产业基地(园区)的统计,并强化高清超高清、智能终端等内容。

总的来看,2020年初广电行业以法令和行业制度相互配合的形式扩大了收视统计范畴,并确定大数据应用的必要性;这为后续的标准规范等工作奠定了坚实的基础。(参考《劲语快评广电收视体系迎变局,资本助推运营商5G生态》)。

2、标准规范推进各领域大数据应用,各收视渠道逐步纳入

广电大数据白皮书之开门见山。2020年8月底,国家广播电视总局办公厅下发《广播电视和网络视听大数据标准化白皮书(2020版)》,在广电行业首次系统性提出行业视听大数据标准。本白皮书旨在为主管部门提供大数据规划监管的依据,为建设单位提供大数据设计建设的指导,为运营单位提供大数据治理应用的规范,为评测单位提供大数据评价评测的方法,指导和促进全行业大数据的开放共享,提升大数据治理能力,推动大数据向服务化、业务化、价值化、资产化的方向演进。

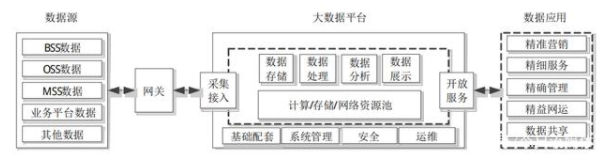

图为:有线网络大数据系统模型

有线与IPTV领域首先介入收视大数据范畴。在上述法令、行业统计制度和大数据技术白皮书基础上,大数据战略进一步向有线、IPTV、互联网电视等领域落实。首先落实的肯定是有线领域。2020年12月初,广电总局发布《有线电视网络大数据技术规范》,包括通用要求、平台要求和数据规则三部分。有意思的是,参与该规范撰写的机构,除了有线网络运营商和技术服务商,还有IPTV牌照方。实际上,IPTV的监管本来就是要类比有线网络电视的。而按照笔者此前的了解,包括河北无线传媒在内的IPTV服务机构确实对广电收视大数据系统给予了大力支持。

互联网电视数据进入日程。而在与BAT巨头等民营机构密切相关的互联网电视领域,广电行业则选择“行业文件+技术方案”的形式落实。2020年12月中旬,国家广播电视总局办公厅给七大互联网电视牌照主体下发《关于进一步加强收视综合评价大数据系统互联网电视数据采集汇聚工作的通知》(363号文),要求互联网电视集成牌照机构,将互联网电视全量用户收视数据真实、完整、长期、实时地采集汇聚到广播电视节目收视综合评价大数据系统。其中互联网电视全量用户数据来源包括但不限于智能电视机、互联网电视机顶盒、互联网电视客户端等。文件提供了《收视综合评价大数据系统数据对接方案(互联网电视)》,并要求2021年1月底前完成数据对接工作。从收视数据进入数据提供方大数据系统到收视数据传输至收视综合评价大数据系统,参考时延不超过60秒(不含网络传输时延)。显然,这一高标准要求的背后体现了大数据系统本身的实时性要求,以及互联网电视与其它传播渠道协同调研的行业需求。

大数据引领“生态域”概念,卫星收视纳入其中。值得注意的是,2020年11月国家广播电视总局制定的《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》在“媒体域”、“传播域”、“接受域”与“安全域”之外,首次提出“生态域”概念,其中最明确的议题就是收视综合评价大数据系统的行业应用。该方案要求推进收视综合评价大数据系统行业应用,加快网络视听用户收视数据有效汇聚,扩大数据汇聚规模。扩充指标体系,开展跨网络、跨方式、跨终端的多维融合分析以及节目综合评价,为行业持续创新发展提供强有力的数据支撑。其近期目标包括:实现互联网电视用户收视数据的规模性接入,以及1~2家互联网视听网站数据接入;编制《网络视听综合大数据技术规范》、《网络视听收视指标体系》,并完成指标试算工作(参考《独家|泛言广电技术迭代实施方案》)。

值得注意的是,该方案在“传播域”的“推进卫星直播系统升级”部分,要求开展融合双向业务在直播卫星的应用试验,构建卫星直播智慧服务体系。其近期则明确要求:“完成直播卫星用户收视数据分析系统与总局广播电视节目收视综合评价大数据系统的对接”。所以,同样属于频道直播核心渠道的数字卫星,也处于广电收视大数据工作日程之列。

3、大数据落实取得阶段性成果

在上述政策法令、行业基础制度、技术白皮书与标准规范等工作奠定下,在广电收视大数据系统运行两周年后,广电大数据落实工作也迎来关键的阶段性成果!

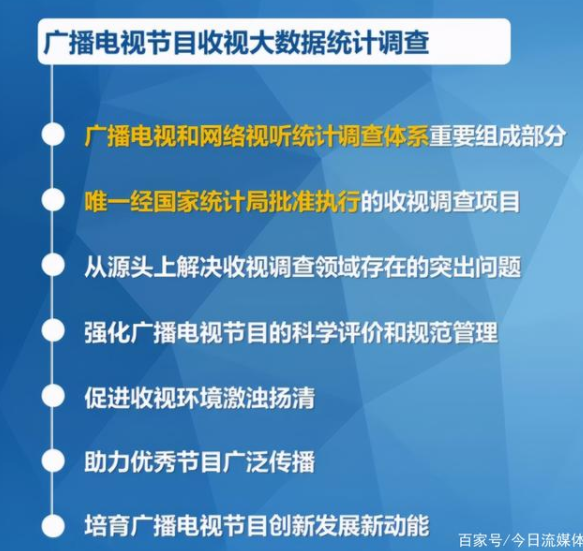

为了进一步落实6号令和自广电行业落实大数据应用,2020年12月24日,国家广播电视总局于印发了《关于印发<广播电视节目收视大数据统计调查制度>的通知》,将广播电视节目收视大数据统计调查纳入政府统计调查项目管理,为依法开展相关工作提供体制机制性保障。公开渠道报道表明,广播电视节目收视大数据统计调查是委员经统计局批准执行的收视调查项目,要从源头上解决收视调查领域存在的突出问题。按照该制度,调查内容包含单位基本信息和用户数据、终端设备数据、节目数据、收视行为数据。

而最重要的是,该制度明确表示:综合统计数据定期通过“中国视听大数据”网站和“中国视听大数据”微信公众号等渠道发布。同时,国家广播电视总局将组织推进互联网电视、网络视听相关收视数据介入“广播电视节目收视综合评价大数据系统”,实现全面统计。

图为:广播电视节目收视大数据统计调查制度的意义

最后,欢迎广电行业进入大数据时代,同时笔者也对广电收视大数据相关的技术工作者表示敬意,愿技术创新推动行业进步!